他们走进潮间带,辨认红海榄叶片上的尖刺;

他们站在智能制造车间,聆听绿色制造的现场讲解;

他们在海风习习的蓝色海湾,追问一株秋茄、一块南极石背后的生态答案。

这不是一堂普通的“碳”课,而是一群2025级资源环境科学学子的多重视野实践纪实。两个月间,他们在王鸿辉、赖凤娇、陈慧杰等老师的带领下,用脚步串联起厦门翔安的红树林、ABB的智能工厂与海沧的滨海修复带,在真实的土地与产业现场,完成了一场关于“何谓绿色发展”的生动叩问。

2025年10月16日,环境学院2025级资源环境科学学子首次走出校园,前往厦门海洋生物引育种中心与下潭尾红树林公园。在引育种中心,学生们通过标本与现场植株,认识了木榄、秋茄、桐花树、白骨壤等红树植物,理解其在固岸护滩、净化海水等方面的生态作用。

无人机升空后,学生们从空中俯瞰到下潭尾红树林湿地中由环境学院卢昌义院长设计和完成的用红树林书写的“我爱中国”,将生态景观与爱国情怀融为一体。

厦门碳中和林纪念石

标本馆红树林

无人机教学

陈慧杰老师介绍下潭尾红树林公园与碳中和林工程建设概况

无人机航拍红树林“我爱中国”景观

随后,师生走进金砖会议碳中和林。陈慧杰老师介绍,为抵消2017年金砖国家领导人厦门会晤期间的碳排放,在下潭围湿地公园造林面积580亩,实现碳中和年限为20年。造林树种为秋茄、桐花树、白骨壤等珍贵红树树种,兼具生态与景观功能。王鸿辉老师指出,这片树林不仅是碳汇载体,也发挥着涵养水源、净化空气与保护生物多样性的多重作用。

如果说红树林是自然的碳汇课堂,那么ABB智慧园区的智能工厂,则让学生看见了人类如何用技术实现低碳转型。

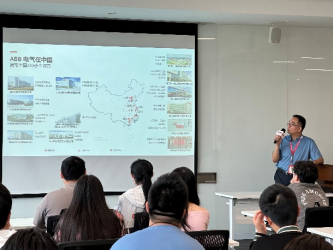

在ABB企业的专题讲座中,企业代表以“创新驱动,智领未来”为题,系统介绍了ABB在电力、自动化、智能制造与绿色能源等领域的技术成果,帮助学生理解绿色低碳发展的现实路径。

ABB领导介绍企业发展

ABB工程师介绍工业园区智慧能源管理系统

ABB工程师介绍低碳绿色园区概况

车间参观过程中,学生们近距离观察智能生产线与机械臂作业,对精密制造流程与能效管理有了直观认识。有学生总结道:“环境专业的学生现在不仅要懂生态修复,也要了解绿色生产的前端实践。”

ABB智能化生产线介绍

2025年11月13日,师生抵达海沧嵩屿码头蓝色海湾广场。陈慧杰老师讲述了嵩屿码头自南宋末年的历史沿革,并介绍了18公里海岸线从淤泥堆积、水质黑臭到“水清岸绿”的整治历程。

陈慧杰老师介绍厦门蓝色海湾整治工程

现场,学生们观察了来自南极的纪念石,了解其成分为六水合氯化钙及其特殊性质,也从这一实物中感受到全球环境的关联性。

南极石

在红树林观景平台,陈慧杰老师讲解了蓝碳原理与七种红树林树种特征,陈斌老师介绍了牡蛎壳生态围堰的技术与生态价值,赖凤娇老师则补充了种植红树以抵消碳足迹的公众参与机制。

红树林寻宝(一)——红树林及虫害

随后,“寻宝”任务开始。学生们散入林间滩涂,有人蹲下拍摄招潮蟹挥舞螯足,有人轻抚红海榄叶片的尖刺,有人拾起桐花树的胎生苗细细观察。“我尝了叶片,真是咸的!”“原来白骨壤的呼吸根像小烟囱!”——细语与惊叹声中,知识从文字变成了体验。

红树林“寻宝”(二)--生活在红树林中的海洋生物

“我们希望通过这样的实践,帮学生建立对自然、技术与社会的系统认知。”王鸿辉老师在总结中说道。

对学生而言,这三次走出校园的课程,不仅拓展了专业知识,也深化了对“双碳”目标的理解。从红树林的天然碳汇,到智能车间的能效优化,再到海湾修复的系统治理——绿色发展不再是抽象的概念,而是可触、可感、可参与的现实路径。

如今,那枚被无数双手触摸过的南极石仍静静立于海湾广场,红树林仍在潮汐中生长,智能制造系统也持续的运转着。而对这群刚刚推开环境科学大门的青年来说,一切,才刚刚开始。