资讯中心

实践周|2025年资源环境科学专业外出实践纪实

暑期将至,我校为期两周的实践周课程正式开展,环境科学与工程学院2024级资源环境科学专业的学生在王鸿辉、周亮两位老师的带领下,开启了《教学实践I:资源再生与环境保护实习》课程的学习。该课程共包含5次课,其中3次为校外实践,旨在通过理论与实践结合的方式,让学生深入了解资源再生与环境保护的相关知识和技术。

2025年7月7日,在首堂课上,王鸿辉老师与周亮老师详细介绍了本次实践周的核心内容与三大实践基地:厦门珉鸿生物质资源有限公司、厦门陆海环保股份有限公司以及厦门筼筜湖保护中心,为后续实践活动奠定基础。

王鸿辉老师讲解生物质能和固废分类的知识

王鸿辉老师首先讲解了生物质能和固废分类的知识。生物质能具有可再生、减少废弃物排放、降低对化石燃料依赖等显著特点,但同时也需要进行合理管理,以避免过度消耗植被,从而实现碳循环平衡。为了让学生们更直观地了解生物质资源的利用以及资源再生循环技术,课程安排第一次外出实践前往厦门珉鸿生物质资源有限公司学习,第二次外出实践则选择去往厦门陆海环保股份有限公司。

周亮老师筼筜湖治理情况与学习指南

周亮老师重点介绍了厦门筼筜湖及其治理历程,并详细解读了筼筜湖模块的学习指南,帮助学生提前做好知识储备。第三次校外实践将安排学生们前往厦门筼筜湖保护中心进行实地学习。

本次实践周课程通过系统性的理论学习与实地考察,着力提升2024级资环专业学生的实践能力和专业素养。

7月9日,资源环境科学专业师生赴厦门珉鸿生物质资源有限公司(厦门生物质资源再生项目一期工程)开展实践学习活动。本次活动深入了解厦门市餐厨、厨余固废处理项目的建设和运营情况,以及资源再生与环境保护的实际应用。厦门珉鸿生物质资源有限公司副总经理王小铎(2008级校友)、工程师林晓凤(2009级校友)全程讲解并引导参观。

师生一行重点参观了位于厦门市湖里区后坑环卫基地的厦门生活垃圾分类处理厂厨余处理部分,以及位于翔安区新圩镇东部固体废弃物处理中心的厦门生物质资源再生项目一期工程。该项目占地约53764平方米,总投资约2.85亿元,设计日处理餐厨垃圾400吨。

在预处理车间,王小铎副总经理详细介绍了餐厨垃圾处理流程:垃圾经过分选、制浆、除砂除杂后,分离出的渣外运焚烧;浆料经蒸汽加热提油,实现油、水、渣分离。林晓凤工程师在发酵工段讲解道,提油后的浆料进入厌氧发酵系统,通过高温厌氧菌分解有机物产生沼气;净化后的沼气用于内燃发电(日发电约6万度),余热则回收用于厂区工艺。

副总经理王小铎(右一)为师生讲解餐厨垃圾预处理分选工艺流程

工程师林晓凤(左一)向师生介绍餐厨垃圾厌氧发酵产沼及发电工艺流程

餐厨垃圾预处理车间内的分选工艺流程与设备机械

在中控室,同学们就处理工艺、技术难点、运行管理及环保效益等踊跃提问,王小铎与林晓凤结合专业知识和实践经验给予了细致解答,现场交流气氛热烈。

师生在中控室与企业技术人员交流答疑

本次实习使同学们直观认识了餐厨垃圾“无害化、减量化、资源化”处理的全过程(日处理400吨垃圾,可产沼气约3.17万方、提取毛油10吨),深化了对资源再生技术实际应用与环境保护重要性的理解。活动有效提升了同学们的环保意识,激发了其对资源循环利用领域的学习与探索热情,为未来投身环保事业奠定了实践基础。

7月11日,师生共同前往厦门陆海环保股份有限公司(以下简称“陆海环保”)运营的全国低值可回收物分拣中心,开展了一场以“资源再生”为主题的认知实习活动。此行旨在深化学生对固体废物资源化循环利用前沿技术的理解,提升专业实践能力。

实习聚焦于低值可回收物的智能分选与资源化前沿技术。在陆海环保技术人员的专业引导下,同学们系统学习了低值可回收物资源化再生的完整流程。

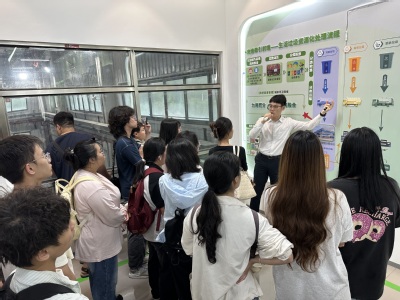

在分拣中心,2014级校友金鹏首先为同学们介绍了固废资源化处理的整体背景与流程。通过讲解,同学们深入了解了诸如一次性餐盒、塑料杯、泡沫塑料、利乐包装、购物袋等低值可回收物的定义、特性,以及其资源化利用过程中面临的经济性挑战。

2014级校友金鹏介绍固废资源化处理流程

随后,同学们重点参观了分拣中心的核心区域——AI智能分选线,并由低值分拣中心副厂长蔡张杰为大家详细介绍了其运作原理。该生产线首先通过滚筒筛或弹跳筛对物料进行预处理和摊铺。随后,利用RGB相机和高光谱相机采集物料图像与光谱信息,并运用深度学习算法进行精准识别,物料种类识别准确率超过92%。基于识别结果,控制系统指令高速气阀精准开合,将不同类型的物料,如特定塑料或利乐包装等,吹入对应的落料区域,实现高效分选,回收率达90%以上。

蔡张杰副厂长详细介绍AI智能分选线工艺流程

蔡张杰副厂长还详细介绍了分选后各类物料的高值化利用途径:分选出的PET、PP、HDPE等塑料经过破碎、清洗、造粒等工序,最终制成再生塑料颗粒,广泛应用于管材、汽车配件、家电及建材等领域;利乐包等纸基复合包装则通过打浆、纸塑分离工艺,分离出再生纸浆用于制造鞋板纸、箱板纸、卫生纸等,同时产出再生塑料颗粒(来自铝塑复合物)。

此次陆海环保之行,让同学们深刻体会到技术创新是破解低值可回收物回收经济性难题、提升资源利用效率的核心驱动力。通过实地观摩,同学们亲身体验了人工智能视觉识别、深度学习算法,结合物联网与自动化控制等前沿技术,在固废精准分类和高效资源回收领域所展现的强大应用效能。

王鸿辉老师在总结实习时指出:“本次在陆海环保分拣中心的实践学习,让同学们得以近距离接触资源再生领域最前沿的智能化技术。了解低值可回收物如何通过科技手段实现高效再生,不仅深化了同学们对专业理论的理解,更强化了他们投身循环经济发展、助力‘无废城市’建设的责任感和使命感。期待这份实践经历能激发大家在未来的学习研究中,为资源循环利用贡献创新力量。”陆海环保的工作人员,特别是进行讲解的蔡张杰副厂长和校友金鹏也对嘉庚学子在实习过程中展现出的浓厚兴趣和专业素养给予了积极评价。

本次资源再生主题实习是环境科学与工程学院对接产业前沿、强化实践育人的重要环节,有效提升了学生的工程视野和解决复杂环境问题的潜力,为培养新时代高素质环保人才夯实了基础。

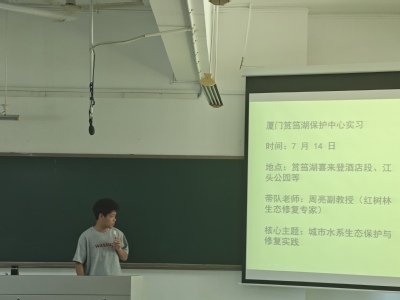

7月14日,厦门筼筜湖保护中心迎来环境科学与工程学院的学生们,在学院王鸿辉老师和周亮老师带领下,开展本年度第三次专业实习活动。本次实习聚焦红树林生态系统保护与城市水系治理技术,旨在通过实地考察深化学生对生态修复实践的理解。

筼筜湖保护中心作为厦门市生态环境保护的核心阵地,长期致力于红树林湿地保育、水体综合治理及生态平衡维护工作。周亮老师在红树林生态修复与监测领域经验丰富,曾参与多项省级生态工程,为本次实习提供了专业指导。

学生们先后考察了喜来登酒店段、江头西路桥头段及江头公园等重点区域,深入了解各类生态工程技术应用。

周亮老师指导同学们考察喜来登酒店段驳岸工程

喜来登酒店段驳岸采用分区设计保障功能与生态效益。河道底部及下部为硬化重力式驳岸,确保行洪安全;中部计划将装饰性假石驳岸替换为生态袋,以增强生态功能;上部种植爬山虎等藤本植物,兼具景观美化与岸体稳固作用。现场可见,地埋式格栅清理机械有效拦截固体垃圾,沿河铺设的截污管网将污水收集输送至处理厂,显著减少了直排入湖污染。

喜来登酒店段驳岸

江头西路桥头段的清淤与补水工程以及跌水工程引起了学生的关注。西海域海水通过管道补给湖区,提升水体流动性;截污管网与雨水排口分离设置,有效防止雨季污水混入。位于天湖与地湖交界处的月牙堰,采用台阶式跌水设计,在增强水体曝气增氧效果的同时,形成独特的景观瀑布。

月牙堰台阶式跌水景观,兼具曝气增氧与美化功能

江头公园湿地作为考察重点,展示了近岸红树林驳岸与远岸生态浮岛的协同治理模式。近岸宽约2-3米的驳岸种植了秋茄等红树品种(株高1-1.5米,株距0.5米),其发达根系有效固土防冲;远岸生态浮岛种植芦苇、菖蒲等植物,通过根系吸附净化污染物。园内海水西水东调释放口及曝气装置虽未近距离观察,但学生们也了解到其通过增加溶解氧对改善水体环境的关键作用。

江头公园近岸红树林驳岸(种植秋茄等)与远岸生态浮岛

通过此次深入实地的考察学习,同学们们不仅系统掌握了红树林生态系统保护及城市水系治理的前沿技术知识,更直观见证了筼筜湖历经综合整治后,从昔日“臭水沟”蜕变为今日“城市绿肺”的显著生态成效。实习强化了学生们投身生态环境保护事业的信念,大家表示将夯实专业基础,未来为守护绿水青山贡献出自己的力量。

7月16日,学院组织召开了实践成果汇报会,全面展示学生在生物质处理、低值回收物利用及水生态治理领域的观察与思考。

王鸿辉老师在汇报前讲解注意事项

为确保汇报的专业性与实效性,王鸿辉老师在会前重点强调了紧扣调研主题、凝练核心发现、保障逻辑清晰与表达流畅等关键要求。汇报会上,25组实践学生依次展示调研成果。部分小组聚焦厦门珉鸿生物质厂,详细解析了利用厌氧发酵和有氧堆肥技术将餐厨垃圾资源化的完整工艺流程,并探讨了技术适配性与成本控制之间的平衡逻辑。另有小组侧重厦门低值可回收物分拣场,深入介绍了分拣体系的运作模式,阐释了低值可回收物处理带来的显著环境与经济效益,并剖析了当前回收体系面临的实际痛点与难点。还有小组以厦门筼筜湖水生态治理为案例,详述了生态补水、截污管网(格栅)等工程措施在重塑湖体生态环境中的关键作用,展示了其如何成为践行生态文明与绿色可持续发展理念的生动范例。

在成果呈现方面,各实践小组普遍采用了专业化的表达方式:运用工艺流程图精准解析生物质处理技术关键节点,借助实地拍摄影像直观展现低值可回收物分拣流程,并结合历史沿革与治理数据系统阐述筼筜湖生态修复的演进路径。在随后的交流环节,学生围绕汇报内容与呈现逻辑开展了专业评议,并针对信息可视化效果及学术表达规范性提出了建设性意见。

实践学生在交流环节进行专业评议

本次外出实践是理论联系实际的重要环节,通过深入实地的观察与交流,2024级资源环境科学专业学生成功将课堂所学知识转化为对资源循环利用和生态环境保护的具体认知:在生物质厂理解了废弃物处理流程与技术经济性评估;在分拣场探究了低值可回收物回收体系的现实挑战;在筼筜湖学习了工程治理措施与长效管护机制如何协同保障生态修复成效。

此次实践不仅为同学们积累了宝贵的一线调研数据和典型案例,也帮助大家识别了现实应用中的难点,为后续专业课程的深入学习提供了极具价值的参考,切实达到了“观”有所得、“行”有所获的实践目标。

教师登录

教师登录